서울특별시 종로구 동숭동 산 2-10

서울특별시 종로구 동숭동 산 2-10 한양성, 낙산공원

한양성, 낙산공원 없음

없음 연중무휴

연중무휴

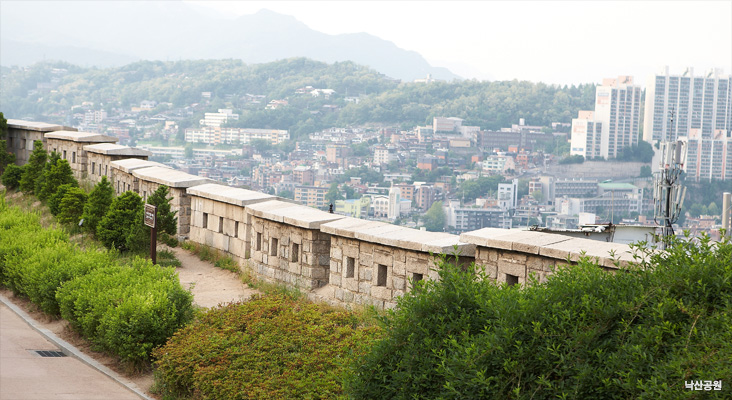

- 드디어 마지막 답사지, 낙산공원에 도착했습니다. 서울의 내사산 중 동쪽을 담당하는 낙산은 현재 낙산공원으로 조성되어 시민들의 휴식처 역할을 하고 있답니다. 답사단 리더 조성호 선생님과 함께 새로이 복원된 한양 성곽의 모습을 확인해보세요.

-

낙타를 닮은 산, 낙산

-

낙산은 전체가 화강암으로 이루어진 야트막한 돌산입니다. 산 모양이 낙타를 닮았다 해서 낙산이라 이름 붙였으며, 낙타산으로도 불립니다. 낙산은 풍수지리적으로는 북악산의 좌청룡에 해당하지만, 산이 얕아 풍수적으로 결함을 가지고 있었답니다. 이를 보충하기 위해 동대문에 다양한 기법들이 숨겨져 있었다는 것, 기억나시죠?

-

- 한양성에서 역사의 흐름을 읽다

-

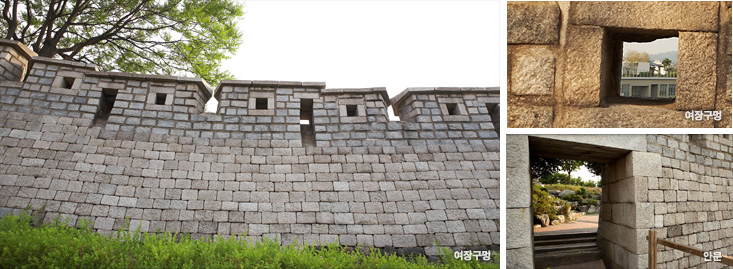

한양성은 태조가 한양을 방어하기 위해 쌓은 성곽입니다. 처음엔 17km 정도 되는 길이었다고 하는데, 점차 증축이 되면서 지금은 길이가 많이 변경되었습니다.

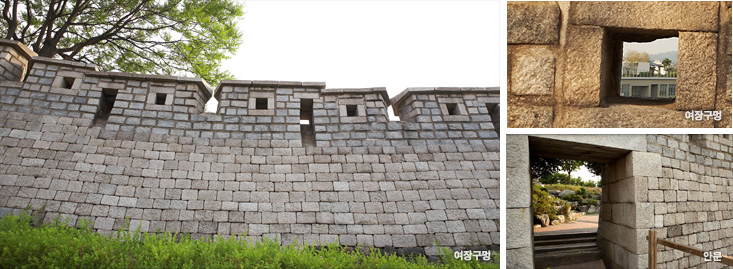

한양성은 세종 때 흙으로 쌓은 부분을 모두 돌로 다시 쌓고 공격 · 방어 시설을 늘렸다고 합니다. 숙종 때는 정사각형의 돌을 다듬어 벽면이 수직이 되게 쌓았는데, 그 당시의 축성기술이 근대화되었음을 알 수 있다고 하네요. 여러 번의 수리에도 쌓는 방법과 돌의 모양이 각기 달라 쌓은 시기를 구분할 수 있습니다.

-

성곽을 보면 적군에게 총이나 활을 겨누기 위한 여장구멍을 발견할 수 있습니다. 먼 곳을 겨냥하는 정사각형 원총안, 가까운 곳에서 무기를 사용하기 위한 직사각형 근총안으로 구분되어 있답니다.

또한 성곽 곳곳에 군사들이 쉽게 드나들 수 있도록 만든 작은 안문들을 확인할 수 있습니다.

- 낙산공원, 노을이 물드는 종착지

-

서울의 곳곳을 직접 디뎌가며 공부하는 사이, 어느덧 멋진 노을이 찾아왔네요. 마지막 햇살을 주워담듯 하루 동안의 즐거운 여정을 꼼꼼하게 정리해봅니다.

짧은 일정이었지만 우리 곁에 있는 서울의 역사와 마주한 느낌, 무척 뿌듯하고 즐거웠답니다.

오늘 돌아본 답사지들은 이제 무심코 지나치지 못할 것 같네요!

서울특별시 종로구 동숭동 산 2-10

서울특별시 종로구 동숭동 산 2-10 한양성, 낙산공원

한양성, 낙산공원 없음

없음 연중무휴

연중무휴